すべて

1-5|水屋とは|水屋の歴史と設え|茶室と露地

茶道の基礎知識 ■ 茶室と露地 ■ 水屋とは ❚ 目次 01.水屋とは 02.水屋 ―役割― 03.水屋 ―名称― 04.水屋 ―歴史― 05.水屋 ―水屋棚― 06.水屋 ―設え― ❚ 01.水屋とは 水屋とは、茶室に隣接して設けられる空間で、茶事・茶会・稽古に際しての準備や後片付けを行う場所です。点前道具をはじめ、茶事懐石の支度、炭や花の用意、道具の管理など、亭主が客人をもてなすためのすべての支度が水屋で整えられます。 茶道の実践において、水屋は欠かすことのできない重要な機能空間です。 しかし水屋は、単なる作業場ではなく、茶道における学びの場としても位置づけられています。 道具の扱い方や配置、作業の手順には細かな決まりがあり、それらを正しく身につけることは、茶道の基礎を学ぶことそのものといえます。そのため、水屋は稽古の場としての性格も持ち、常に清潔さと整理整頓が求められます。 水屋での所作を通じて、もてなしの心、無駄のない動き、全体を見渡す配慮といった、茶の湯の本質が自然と養われていきます。茶室での点前や振る舞いは、水屋での心構えと準備があっ

0-1|茶道を学ぶ|茶道は何を習うの|はじめての茶道|茶道入門ガイド

茶道入門ガイド ■ はじめての茶道 ■ 茶道を学ぶ ❚ 目次 01.茶道を学ぶ 02.茶道を学ぶ ―メリット― 03.茶道を学ぶ ―学べるもの― 04.茶道を学ぶ ―はじめる― 05.茶道を学ぶ ―デメリット― ❚ 01.茶道を学ぶ 茶道とは、日本の伝統文化を総合的に体験できる学びです。 茶の湯の作法だけでなく、茶室や茶道具、掛物、花、懐石料理など、さまざまな要素が融合しています。 「お茶を飲むだけ」と思われがちですが、茶道を通じて五感を磨き、心を落ち着ける体験ができます。 たとえば、茶碗を手に取ったときの温かさや手触り、茶筅で茶を点てるときのリズム感、茶室に漂うほのかな香りや、季節の花の彩りなど、日常では味わえない感覚が味わえます。 茶道には決まった作法や所作がありますが、決して堅苦しいものではありません。 季節や場に合わせた美意識や心遣いを学ぶための指針であり、初心者でも少しずつ体験しながら理解できるようになっています。 茶道を続けることで、作法や所作、美意識、季節感、道具の美しさなど、細部に気づく力が自然と身につき、人生をより豊かにしてくれ

0-2|茶道の資格|習得できる資格はあるの|はじめての茶道|茶道入門ガイド

茶道入門ガイド ■ はじめての茶道 ■ 茶道の資格 ❚ 目次 01.茶道の資格 02.茶道の資格 ―表千家― 03.茶道の資格 ―裏千家― 04.茶道の資格 ―武者小路千家― 05.茶道の資格 ―茶道検定― ❚ 01.茶道の資格 茶道において資格は「免状」や「許状」と呼ばれ、一定の稽古を積み、師の推薦(許可)を得ることで授与されます。これらの資格は茶道の技術や知識の習得を証明するものであり、流派ごとに異なる段階(資格)が設けられています。 資格の位置づけ 茶道を学ぶうえで、資格の取得は必須ではありません。 趣味として楽しむ場合は、免状や許状を取らなくても問題なく学び進めることができます。 しかし、点前を体系的に学びたい場合や、将来的に指導者として活動することを視野に入れる場合には、資格の取得が重要な意味を持つようになります。 許状の取得方法 許状を取得するには、師匠の推薦(許可)が必要となります。 流派により手順は異なりますが、一般的には決められた点前を修得し、一定の段階に達したと認められた時点で申請を行います。 申請に際しては、流派へ納める

0-3|茶道の持物|茶人の必携品とは|はじめての茶道|茶道入門ガイド

茶道入門ガイド ■ はじめての茶道 ■ 茶道の持物 ❚ 目次 01.茶道の持物 ―懐中道具― 02.茶道の持物 ―流派の違い― 03.茶道の持物 ―茶人の携行品― 04.茶道の持物 ―その他― ❚ 01.茶道の持物 ―懐中道具― 茶道を学びはじめるにあたり、まず揃えておきたいのが「懐中道具」です。 これらは、お稽古を円滑に進めるための基本の道具であり、茶人として懐中しておく最低限の用具でもあります。 はじめての茶道では、日常では馴染みのない道具も多く、「何を準備すればよいのか」「どれが必須なのか」と迷うこともあるでしょう。 しかし、必要な持物とその役割を理解しておくことで、お稽古の流れや所作がよりスムーズになり、安心して学び始めることができます。 また、お稽古に通う場合は各教室にて、最初のうちは先生が道具を貸してくださる場合もあります。 一度にすべてを揃える必要はありませんので、事前に先生へ相談し、自分のペースで少しずつ整えていくとよいでしょう。 ■ 茶人の必携品 ■ 扇子 帛紗 (点前帛紗) 懐紙 菓子楊枝 出帛紗or古帛紗 帛紗挟 (懐紙入)

0-4|茶道の服装|茶人の装いとは|はじめての茶道|茶道入門ガイド

茶道入門ガイド ■ はじめての茶道 ■ 茶道の服装 ❚ 目次 01.茶道の服装 ―心構え― 02.茶道の服装 ―服装― 03.茶道の服装 ―身だしなみ― ❚ 01. 茶道の服装 ―心構え― 茶道における服装は、単なる身だしなみではなく、茶室の空間を尊重し、茶道具を大切に扱い、亭主や相客との調和を生み出すための重要な要素 です。 お稽古・茶会・茶事、さらには学校茶道やカジュアルな茶会にいたるまで、茶の湯の世界に共通する服装の基本姿勢は変わりません。 茶室の静けさや道具の美しさを損なわず、和やかな時間を共有するために、以下の心構えを意識して装いを整えます。 ■ 心構え ■ 一、清潔さ ……… 服装・髪・身だしなみを整え、清潔であることを心がける。 二、茶室を傷つけない ……… 畳をはじめ茶室を傷める可能性のある硬い素材、金具、装飾を避ける。 三、道具を傷つけない ……… 茶碗をはじめとする手にするすべての道具を傷つけないように装飾品は外す。 四、点前や所作を妨げない ……… 正座や立ち座り、歩行、拝見などの所作に支障のない服装を選ぶ。 五、亭主・相客

1-1|はじめてのお稽古|お稽古の基礎知識と茶人の心得|茶道教室|茶道入門ガイド

茶道入門ガイド ■ はじめての茶道 ■ はじめてのお稽古 ❚ 目次 01.はじめてのお稽古 02.はじめてのお稽古 ―流派を決める― 03.はじめてのお稽古 ―資格― 04.はじめてのお稽古 ―さまざまな稽古場― 05.はじめてのお稽古 ―費用― 06.はじめてのお稽古 ―持物― 07.はじめてのお稽古 ―服装― 08.はじめてのお稽古 ―FAQ― ❚ 01.はじめてのお稽古 茶道は、長い年月の中で育まれてきた日本を代表する伝統文化のひとつです。作法や所作にとどまらず、美術工芸、建築、懐石料理などが一体となった総合文化であり、精神性と美意識が凝縮された、世界に誇る日本文化といえるでしょう。 茶道のお稽古を始めることは、こうした日本文化の奥深さに触れながら、礼儀作法や美しい立ち居振る舞いを身につける貴重な機会でもあります。茶室で過ごすひとときは、日常の喧騒から離れ、心を静め、自分自身と向き合う豊かな時間をもたらしてくれます。 一方で、茶道に興味を持っても、身近に経験者がいない場合には、「どこで習えばよいのか」「どの流派を選べばよいのか」「費用はどの

2-1|はじめての茶会|茶会の基礎知識と客人の心得|はじめての茶道|茶道入門ガイド

茶道入門ガイド ■ はじめての茶道 ■ はじめての茶会 ❚ 目次 01.はじめての茶会 02.はじめての茶会 ―茶会の流れ― 03.はじめての茶会 ―費用― 04.はじめての茶会 ―持物― 05.はじめての茶会 ―服装― 06.はじめての茶会 ―FAQ― ❚ 01.はじめての茶会 茶道は、長い歴史のなかで作法・美術工芸・建築・懐石などが融合して築かれた、日本を代表する総合文化です。その精神は茶会という場に最もよく表れ、亭主のもてなしと客の受け取りによって成立します。 お稽古を続けていると、学びの成果を実際の場で体験する機会として「茶会」に招かれることがあります。また、茶道を習っていない方でも、仕事上のご縁や知人からの招きで茶会に参加する機会が訪れることがあります。 その際には、「茶事とは何が違うのか」「服装や持物はどうすべきか」「作法がわからない」など、不安に感じる点が多いかもしれません。 しかし、茶道では完璧な所作よりも、亭主のおもてなしの心を尊重し、感謝して臨むことが何より大切です。基本的なマナーを押さえておけば、初心者や初めての方でも安心し

3-1|はじめての茶事|茶事の基礎知識と客人の心得|はじめての茶道|茶道入門ガイド

茶道入門ガイド ■ はじめての茶道 ■ はじめての茶事 ❚ 目次 01.はじめての茶事 02.はじめての茶事 ―茶事の流れ― 03.はじめての茶事 ―茶事懐石― 04. はじめての茶事 ―費用― 05.はじめての茶事 ―持物― 06. はじめての茶事 ―服装― 07.はじめての茶事 ―FAQ― ❚ 01.はじめての茶事 茶道の学びを深めるうえで、もっとも本格的で実践的な体験となるのが「茶事」です。 茶事は、亭主が客を心を尽くしてもてなす正式の茶の湯であり、茶会よりも高度な作法と理解が求められる場とされています。そのため、一般的には一定の茶道経験を積んだのちに招かれる機会がほとんどです。 しかし、茶道を習っていない方でも、職場のご縁や知人からの招きで茶事に参加する機会が訪れることがあります。茶事は茶の湯の本質を体験できる貴重な場であり、初心者であっても臆することなく参加することをおすすめします。 その際には、「茶会とは何が違うのか」「服装や持ち物はどうすべきか」「初心者でも失礼にならないか」など、不安に感じる点も多いでしょう。 茶事は、亭主のもてな

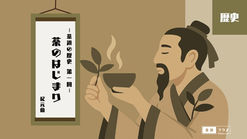

1-1|茶のはじまりを辿る ~茶は命の薬草~|第1回 茶のはじまり|紀元前|茶道の歴史

「茶の起源は薬だった?」——本記事では、茶道の原点を神話の時代にまで遡り、その歴史的背景を紹介。

古代中国の神農大帝が命を懸けて発見した“茶”という植物。

それが後に私たちの身近な嗜好品へと変わるまでの過程を、丁寧にひもときます。

茶道を学ぶすべての人に贈る「起源」の物語です。

1-2|茶の登場 ~正史が語る最古の一服~|第1回 茶のはじまり|紀元前|茶道の歴史

「茶が初めて記録に登場した瞬間」とはいつか?

本記事では、漢代の文学作品『僮約』に記された“荼”という言葉に注目し、日常生活に根づいた茶文化の原点を紹介します。

茶が薬草から商品、そして文化へと変化していく流れを辿ることで、現代へ続く茶道の土台が見えてきます。

1-3|茶の発祥地 ~茶は南方の嘉木なり~|第1回 茶のはじまり|紀元前|茶道の歴史

「茶はどこで生まれたのか?」本記事では、茶樹の原産地について『茶経』の記述や現代の研究をもとに探ります。

雲南、アッサム、四川——山深い地に息づく野生の茶樹たちは、今なお茶の起源を静かに物語っています。

一碗の背後に広がる「土地の記憶」へ、旅してみませんか?

2-1|茶の渡来 ~仏とともに海を越えた茶~|第2回 茶の渡来|奈良時代~平安時代|茶道の歴史

「茶」はいつ、どのようにして日本に伝わったのか?

本記事では奈良時代から平安時代にかけての“茶の渡来”を、最澄・空海の逸話とともにご紹介します。

仏教とともに伝えられた一滴の茶が、やがて日本の精神文化に根を下ろし、茶道の基盤を築いていきます。

2-2|茶会の原点 ~一杯にこめた礼と心~|第2回 茶の渡来|奈良時代~平安時代|茶道の歴史

今日の「茶会」の源流はどこにあるのか?

本記事では奈良時代の宮中行事『季御読経』における「引茶」の記録をもとに、日本の喫茶文化の原点を探ります。

儀式として、信仰としてふるまわれた茶の姿が、今なお茶道の精神性に息づいています。

2-3|茶園の記憶 ~一粒から広がる茶の文化~|第2回 茶の渡来|奈良時代~平安時代|茶道の歴史

「日本で最初に茶が育てられたのはどこか?」

本記事では、最澄が比叡山に開いた茶園をはじめ、宮中・三河・九州に広がる茶栽培の記録を紹介します。

一粒の茶の実が、大地に根を張り文化を育てるまでの静かな営みは、今日の茶道へと続く物語の第一歩です。

2-4|茶の公式記録 ~日本史に刻まれた一碗~|第2回 茶の渡来|奈良時代~平安時代|茶道の歴史

「茶」が日本の公式記録に初めて登場したのは、平安初期に編まれた『日本後紀』。

嵯峨天皇が一碗の茶を献じられたその瞬間が、日本史における“記録された茶”の起点です。

天皇は茶の栽培を全国に奨励し、文化としての茶が制度に組み込まれていきます。

その意味を、今改めてたどってみませんか?

2-5|茶の衰退 ~遣唐使の廃止と忘れられた文化~|第2回 茶の渡来|奈良時代~平安時代|茶道の歴史

平安時代中期、「茶」は日本の宮廷文化から静かに姿を消していきました。

本記事では、遣唐使の廃止や国風文化の興隆といった歴史的背景をもとに、茶文化が一時的に衰退していった経緯を探ります。

“沈黙の時代”を経て、茶はやがて新たな命を得ることになります。

3-1|茶の専門書 ~『喫茶養生記』が伝えた智恵~|第3回 喫茶のはじまり|鎌倉時代|茶道の歴史

鎌倉時代、臨済宗の祖・栄西が宋より持ち帰ったのは、茶の種とその効能を説く一冊の書でした。

本記事では『喫茶養生記』を中心に、日本での喫茶文化のはじまりと、心身を整える“茶の力”を紹介します。

一盌の茶が、武士や庶民に広がっていくきっかけがここにあります。

3-2|二日酔いの一碗 ~茶の効能と癒し~|第3回 喫茶のはじまり|鎌倉時代|茶道の歴史

鎌倉時代、茶はまだ「薬」として飲まれていました。

本記事では、栄西が伝えた喫茶法と『喫茶養生記』の薬効思想、そして将軍・源実朝との逸話から、茶が人々にとって命を整える“仙薬”であった時代を描きます。

一服の茶に込められた力を、もう一度見つめ直してみませんか?