3-2|利休の遺偈|第3回 利休の遺偈|千宗易利休|抛筌斎

- ewatanabe1952

- 2024年9月5日

- 読了時間: 6分

全10回 抛筌斎 千宗易 利休

■ 第3回 利休の遺偈 ■

利休の遺偈

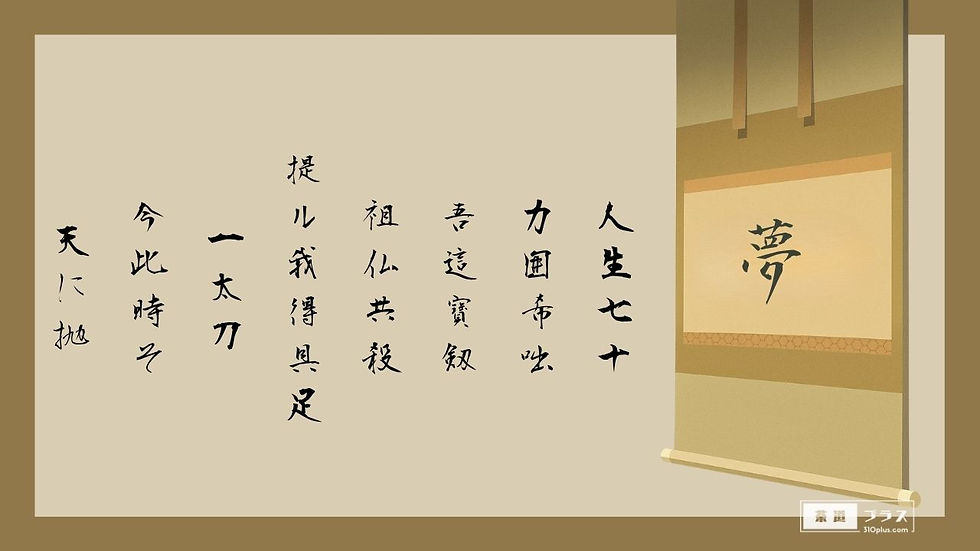

❚ 利休の遺偈

じんせいしちじゅう りきいきとつ

人生七十 力囲希咄

わがこのほうけん そぶつともにころす

吾這寶剱 祖仏共殺

ひっさぐるわがえぐそくのひとつたち

提ル我得具足 一太刀

いまこのときぞてんになげうつ

今此時そ天に抛

千利休*が切腹**を命じられた際に詠んだこの遺偈**は、禅宗**における――悟りの境地―― を象徴するものであり、利休の茶道哲学と人生観が凝縮された言葉です。

この偈には、――人生の達観――、――無常の悟り――、――自己の決意――が込められており、茶の湯の道を極めた利休が最期の瞬間に発した言葉として、後世に大きな影響を与えました。

この遺偈は単なる――辞世の句**――ではなく、利休が生涯を通じて追い求めた茶道の極意と、その最期の境地を表す言葉 です。

❚ 利休が遺した言葉

以下に、利休の遺偈を構成する四行について解説します。

人生七十 力囲希咄|じんせいしちじゅう りきいきとつ

……… 禅宗において強い気概や悟りの境地を示す語句であり、悟りの声を発する瞬間を意味するとも解釈できます。

吾這寶剱 祖仏共殺|わがこのほうけん そぶつともにころす

……… 単に仏を否定する意味ではなく、――師や仏の教えを超越し、自らの道を極めた――という悟りの境地を表しています。

提ル我得具足 一太刀|ひっさぐるわがえぐそくの ひとつたち

……… 得具足(えぐそく)=「すべてを得た者」という意味があり、すでに悟りを得た者が最後に振るう一太刀を指します。

今此時そ天に抛|いまこのときぞてんになげうつ

……… 最期の瞬間に一切の執着を捨て、悟りの境地へ至ることを示しています。

❚ 利休を今に伝える

なお、この遺偈には正式な現代訳は存在しませんが、現代訳の一例として以下のような意訳が考えられます。

01.現代訳

……… 七十年生きた私の人生に、今ここで終止符を打つ私はこの宝剣をもって、自らの命だけでなく、師や仏すらも超え、自らが歩んできた道を断ち切る。 そして私は何も恐れず、この信念と共に、今こそ天へと身を投げ出す

02.現代訳

……… 七十年を生きてきた今、私はついに真理を悟りました。 宝剣をとり、師や仏の教えも断ち切り、私は全てを受け入れ、迷いなくこの天に我身を解き放ちます

03.現代訳

……… 私が歩んだ七十年の人生、もう心に迷いはありません。 すべてを受け入れ、仏と共に天旅立ちます。

利休の遺偈は、茶道の精神のみならず、禅の思想や生き方そのものを象徴する言葉 であり、現代においても深く考察され続けています。

❚ 利休が遺した思想

利休が遺したこの遺偈は、死の瞬間に悟りの境地を示したものであり、禅宗と茶道が重なる精神性の結晶です。

その内容は、仏教の教義すらも超え、自己の悟りと死を肯定的に表現したものとして、時代を超えて今なお強い感銘を与えています。

単なる辞世の句ではなく、生涯をかけて体現した思想の最終章であるといえるでしょう。

❚ 古田織部の泪

千利休が豊臣秀吉*より切腹を命じられた折、自ら削り上げたと伝わる、最後の茶杓**があります。

その姿は薄造りでやや細身で直線的な姿を保ち、節は茶杓の中央よりやや下に位置し、全体に簡素で潔い印象を与えます。

利休は切腹の命を受けた後に最期の茶会を催し、高弟**であった古田織部*を招きました。

その席でこの茶杓を用い、自由闊達な人柄であった古田織部に対し―初心を忘れずに―との意を込め、この直線的な姿をした茶杓を形見**として托したと伝えられています。

利休の死後、古田織部はこの形見を常に拝するため、黒漆塗の筒を誂え、その正面に四方の窓を設け、茶杓の姿が常に見えるように納めました。

またその姿から古田織部が「泪」と銘**を付けました。(※諸説あり)

この茶杓を筒に納め立たたせた姿は、まるで位牌に向かって手を合わせるような佇まいを見せ、師に対する深い敬慕の念がうかがえます。

千利休-古田織部-徳川家康*-徳川義直*へと伝来し、今日は徳川美術館**に所蔵されています。

❚ 次回は・・・

次回の「4-1|利休の茶の湯|04.利休の茶の湯」では、千利休が生涯をかけて磨き上げた茶の湯の在り方について、理念・作法・道具の美意識など多角的な視点から探っていきます。

わびの精神**を根幹としながらも、利休ならではの革新性や実践の工夫がどのように展開されたのか、その全体像をご紹介します。

登場人物

千利休|せん・りきゅう

……… 天下三宗匠|千家開祖|抛筌斎|千宗易|1522年―1591年

豊臣秀吉|とよとみ・ひでよし

……… 天下人|関白|太閤|1536年―1598年

古田織部

………

徳川家康

………

徳川義直

………

用語解説

切腹

………

遺偈|ゆいげ

……… 高僧が臨終に際し、悟りの境地を詩文で表したもの。禅宗で重要とされる。

禅宗

………

辞世の句

………

茶杓

………

高弟

………

形見

………

銘

………

徳川美術館

………

無料ダウンロード

本ページにてご紹介いたしました「利休の遺偈」をPDF資料としてまとめましたのでダウンロード後(無料)、お稽古やご自身の修練にご活用いただければ幸いです

◆無料ダウンロード資料をご利用いただく際の注意点◆

1.はじめに

・本サイトにて掲載しております解説文章につきましては、サイト運営者が茶道の修練にあたり、個人的にまとめた解説文章となっておりますので個人的な見解や表現なども含まれていることを事前にご理解ください。

2.個人利用の範囲内でご使用ください

・ダウンロードいただいた資料は、個人利用(学習・修練・お稽古場での利用など)の非営利目的に限りご利用いただけます。 ・本資料(文章、デザイン含む)の一部または全部を、許可なく転載、複製、加工、修正、販売することを固く禁じます。

3..内容の正確性について

・掲載情報には十分注意を払っておりますが、その内容の正確性や最新性は保証しておりません。 ・各流派や各文献によって、その解釈や文言、年代などの記載内容に差異が生じる場合があります。 ・本資料をご活用される場合は皆様が修練なさっています先生などにご確認の上、自己の責任においてご活用ください。

4..免責事項

・通信環境やご利用の端末によっては、ダウンロードが正常に行えない場合や、データ破損、誤作動などが発生する可能性があります。 ・本資料のご利用によって生じた、いかなるトラブルや損害についても、当方は一切の責任を負いかねます。

5.同意

本資料をダウンロードいただいた時点で、上記の内容にご理解、ご同意いただいたものとさせていただきます。