1-4|表千家歴代|御家元|表千家|不審庵|三千家

- ewatanabe1952

- 2024年4月24日

- 読了時間: 6分

三千家

■ 表千家|不審庵 ■

表千家|歴代御家元

❚宗左

表千家の家元は表千家四代/逢源斎江岑宗左の諱である「宗左」を代々襲名し、隠居後は千家三代/咄々斎元伯宗旦の諱である「宗旦」を名乗る慣わしになっています。

また次代の家元(若宗匠)は「宗員」と名乗っています。

この名跡の継承は、表千家の格式と伝統を象徴する重要な要素となっています。

❚ 表千家|歴代御家元一覧

三千家では千宗易利休(1522-1591)を開祖(初代)とし息子の少庵宗淳(1546-1614)を二代、孫の咄々斎元伯宗旦(1578-1658)を千家三代として三千家の初代御家元は四代(初代)から数える習わしになっています。

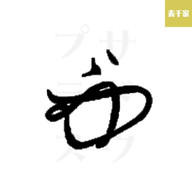

■ 表千家|四代|御家元 ■

逢源斎 江岑宗左

~ほうげんさい・こうしんそうさ~

慶長十八年(1613年) ― 寛文十二年(1672年)

六十歳

千家三代/咄々斎元伯宗旦の三男として生まれ、表千家を創建。 三千家のひとつとして表千家の基盤を築き、武家茶に精通。 多くの聞書や茶会記を著し、利休・元伯の茶の系譜を後世に伝える。 長く子に恵まれなかったために縁戚の久田家より表千家五代/随流斎良休宗左を迎える。 以後、家元は「宗左」を名乗る。

■ 表千家|五代|御家元 ■

随流斎 良休宗佐

~ずいりゅうさい・りょうきゅうそうさ~

慶安三年(1650年) ― 元禄四年(1691年)

四十二歳

本間利兵衛(久田家二代/宗利)の子として生まれ、母は千家三代/咄々斎元伯宗旦の長女くれ。 寛文年間に表千家四代/逢源斎江岑宗左の養子となり、表千家に迎えられる。 表千家五代として家元を務め、晩年には茶の湯の作法や道具、茶室の配置を詳細に記した「随流斎延紙ノ書」を残す。 表千家四代/逢源斎江岑宗左の庶子である左太郎(友流斎宗巴)を後継者に考えるが早世のため、久田家から甥である勘太郎(後の表千家六代/覚々斎原叟宗左)を養子として迎え家元を継がせ、表千家の基盤を次世代に引き継いだ。

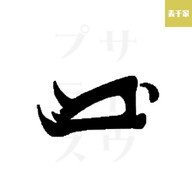

■ 表千家|六代|御家元 ■

覚々斎 原叟宗左

~かくかくさい・げんそうそうさ~

延宝六年(1678年) ― 享保十五年(1730年)

五十歳

久田家三代/徳誉斎宗全の子として生まれるが、十二歳で表千家五代/随流斎良休宗左の養子となる。その後、十八歳で表千家六代家元を継承し、紀州徳川家に茶頭として出仕。 [長男]表千家七代/如心斎天然宗左、[次男]裏千家七代/最々斎竺叟宗室、[三男]裏千家八代/又玄斎一燈宗室の三子が後の表千家・裏千家に家元として各流派を継承。

■ 表千家|七代|御家元 ■

如心斎 天然宗左

~じょしんさい・てんねんそうさ~

宝永二年(1705年) ― 寛永四年(1751年)

四十七歳

表千家六代/覚々斎原叟宗左の長男として生まれる。 二十六歳で宗左を襲名し、表千家七代家元を継承。 紀州徳川家や三井家の庇護を受け、千家伝来の道具整理や家元制度の整備を行い、「表千家中興の祖」と称される。 裏千家八代/又玄斎一燈宗室、武者小路千家七代/直斎堅叟宗守らとともに江戸中期に茶道の心技両面を学べる「七事式」を制定し、町民に茶道の門戸を開いた。

■ 表千家|八代|御家元 ■

啐啄斎 件翁宗左

~そったくさい・けんおうそうさ~

延享元年(1744年) ― 文化五年(1808年)

六十五歳

表千家七代/如心斎天然宗左の長男として生まれる。父の死後、裏千家八代/又玄斎一燈宗室らの指導を受け、十四歳で宗左を襲名し、表千家八代家元を継承。 天明八年(1788年)の大火で表千家建物を焼失するも、翌年には迅速に復興を果たす。 文化元年(1804年)に家督を表千家九代/了々斎曠叔宗左に譲り、隠居して宗旦を名乗る。 以後、「宗旦」は歴代の隠居名となる。

■ 表千家|九代|御家元 ■

了々斎 曠叔宗左

~りょうりょうさい・こうしゅくそうさ~

安永四年(1775年) ― 文政八年(1825年)

五十一歳

久田家六代/挹泉斎磻翁宗渓の長男として生まれ、表千家八代/啐啄斎件翁宗左の次女と結婚し婿養子として表千家に迎えられる。その後、三十四歳で宗左を襲名し、表千家九代家元を継承。 紀州徳川家の茶頭として活躍。 晩年は詩歌を楽しみ、好雲軒の号を授かるなど悠々自適の生活を送る。

■ 表千家|十代|御家元 ■

吸江斎 祥翁宗左

~きゅうこうさい・しょうおうそうさ~

文政元年(1818年) ― 万延元年(1860年)

四十三歳

久田家七代/皓々斎維妙宗也の次男として生まれ、幼少で表千家十代家元を継承。 紀伊国紀州藩主・徳川治宝に出仕し、台子真点前の皆伝を得るなど若年から茶道に才を示した。 晩年は隠居して宗旦を称し、長男・表千家十一代/碌々斎瑞翁宗左に家督を譲る。

■ 表千家|十一代|御家元 ■

碌々斎 瑞翁宗左

~ろくろくさい・ずいおうそうさ~

天保八年(1837年) ― 明治四十三年(1910年)

七十四歳

表千家十代/吸江斎祥翁宗左の長男として生まれ、十九歳で十一代家元を継承。 幕末から明治維新期の変革の中、各地を巡り茶の湯の復興に尽力。 明治二十五年に隠居し宗旦を称し、長男・与太郎に宗左を譲る。 京都北野天満宮献茶の創始者で、明治期の茶道復興に大きな足跡を残す。

■ 表千家|十二代|御家元 ■

惺斎 敬翁宗左

~せいさい・けいおうそうさ~

文久三年(1863年) ― 昭和十二年(1937年)

七十五歳

表千家十一代/碌々斎瑞翁宗左の長男として生まれ、三十歳頃に表千家十二代を襲名。 明治維新後の衰退期を乗り越え、表千家不審庵の再興や松風楼の増築、全国各地での献茶を通じて茶道の復興と隆盛に尽力。

■ 表千家|十三代|御家元 ■

即中斎 無盡宗左

~そくちゅうさい・むじんそうさ~

明治三十四年(1901年) ― 昭和五十四年(1979年)

七十八歳

表千家十二代/惺斎敬翁宗左の次男として生まれ、昭和十二年(1937年)に表千家十三代を襲名。 戦時下の困難な時期も茶道の発展に尽力し、戦後は全国の社寺で献茶を行う。 昭和十七年(1942年)に表千家同門会を発足、昭和二十四年には不審庵を財団法人化するなど、茶道界の組織基盤を整える。

■ 表千家|十四代|御家元 ■

而妙斎 宗旦

~じみょうさい・そうたん~

昭和二十年(1945年) ― 年(年)

―歳

表千家十三代/即中斎無盡宗左の長男として生まれ、昭和五十五年(1980年)に四十二歳で表千家十四代を襲名。 利休没後四百年の三千家合同法要を催すなど、茶道界の伝統と社会的活動に尽力。 平成三十年(2018年)に長男・表千家十五代(当代)猶有斎宗左に家督を譲り、自身は隠居し、宗旦を名乗り今日に至る。

■ 表千家|十五代|当代|御家元 ■

猶有斎 宗左

~ゆうゆうさい・そうさ~

昭和四十五年(1970年) ― 年(年)

―歳

表千家十四代/而妙斎宗左の長男として生まれ、母は旧肥後熊本藩主/細川家十七代当主/細川護貞の長女・明子。 平成十年(1998年)、大徳寺五百二十世/福富雪底より斎号「猶有斎」を授かり、若宗匠「宗員」の名を継承。 平成三十年(2018年)二月二十八日、父・表千家十四代/而妙斎宗左より家督を譲り受け、「表千家十五代家元」を襲名。