6-2|茶に生きた男 ~千利休とわびの道~|第6回 茶の湯の隆盛|安土桃山時代|茶道の歴史

- ewatanabe1952

- 2025年5月12日

- 読了時間: 4分

更新日:2025年12月10日

全10回 茶道の歴史

■ 第6回 茶の湯の隆盛 [2/3] ■

安土桃山時代 (1573年―1603年)

❚ 目次

01.―

02.―

03.―

04.―

05.―

06.―

07.―

08.―

■ 登場人物 ■

❚ 千利休

1522年―1591年|千家開祖|抛筌斎| 千宗易|天下三宗匠|茶道の大成者

❚ 北向道陳

1504年―1562年|大徳寺百三世|利休の茶の師

❚ 大林宗套

1480年―1568年|大徳寺九十世|南宗寺一世|利休の参禅の師|南宗寺創建

❚ 織田信長

1534年―1582年|天下人|武将

❚ 豊臣秀吉

………1536年―1598年|天下人|武将|関白|太閤

❚ 逢源斎江岑宗左

………1613年―1672年|表千家開祖|千宗旦の三男

■ 登場人物 ■

・千利休

………1522年―1591年|千家開祖|抛筌斎| 千宗易|天下三宗匠|茶道の大成者

・北向道陳

………1504年―1562年|大徳寺百三世|利休の茶の師

・大林宗套

……1480年―1568年|大徳寺九十世|南宗寺一世|利休の参禅の師|南宗寺創建

・織田信長

……1534年―1582年|天下人|武将

・豊臣秀吉

…1536年―1598年|天下人|武将|関白|太閤

・逢源斎江岑宗左

…1613年―1672年|表千家開祖|千宗旦の三男

登場人物

千利休

1522年―1591年|千家開祖|抛筌斎| 千宗易|天下三宗匠|茶道の大成者

北向道陳

1504年―1562年|大徳寺百三世|利休の茶の師

大林宗套

大徳寺九十世|南宗寺一世|1480年―1568年|南宗寺創建|利休の参禅の師

織田信長

天下人|武将|1534年―1582年

豊臣秀吉

天下人|武将|関白|太閤|1536年―1598年

❚ 茶とともに生きた人

茶の湯は、誰によって“道”として完成されたのでしょうか。

禅とともに心を磨き、茶とともに生きる。

その人生のすべてを茶に捧げた人物がいました。

今回は、「茶の湯の大成者」と称される千利休*の生涯をたどります。

❚ 千利休の生い立ちと修行

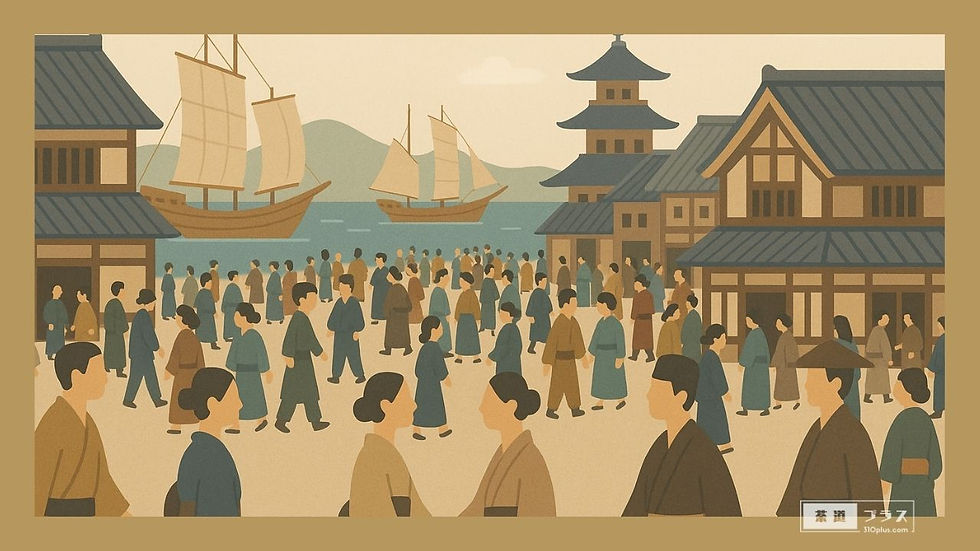

千利休は大阪・堺の「納屋衆*」と呼ばれる商人階級の家に生まれました。

この「納屋衆」とは、海外貿易の中継や物資の一時保管を担った倉庫業の担い手であり、経済活動のみならず文化人としても活躍し、茶の湯とも深い関りを持っていました。

千利休は若年の頃より、北向道陳に「茶」を学び、さらに『大林宗套』のもとで禅の修行を積み、宗易の号を授かります。

こうして千利休は茶の湯と禅という二つの面からその思想を深めています。

■ 納屋衆 ■

読み:なやしゅう

大阪・堺を拠点とした有力商人層。港町の物流・保管業務を担いながら、文化活動にも関与し、茶の湯を支えた重要な市民階層。

■ 納屋衆 ■

読み:なやしゅう

大阪・堺を拠点とした有力商人層。港町の物流・保管業務を担いながら、文化活動にも関与し、茶の湯を支えた重要な市民階層。

❚ 天下人に仕えた利休の運命

後世、「茶の湯の大成者」と呼ばれる千利休ですが、意外なことに織田信長に「筆頭茶頭」として仕えたのは五十代になってからのことでした。

そして「大茶人」として名が知られるようになるのは天正十年(1582年)六月二日に起こった「本能寺の変」にて織田信長が自害し、その後を継いだ豊臣秀吉に仕えてからのことです。

しかし茶の湯の隆盛を極めたこの時代に『千利休』の運命を大きく変える事件が起こります。

かって応仁元年(1467年)に発生した「応仁の乱*」により焼失し、一層のみ復興されていた大徳寺において、千利休は自らの資金で三門の二層部分を再建、寄進します。

ところがその二層部分に雪駄を履いた『利休像(利休自身の木像)』が安置されたことが豊臣秀吉の逆鱗に触れたとされ、天正十九年(1591年)、切腹が命じられることになります。

(※この経緯には諸説あり)

こうして織田信長、豊臣秀吉と二人の天下人に「筆頭茶頭」として仕え、茶の湯の黄金時代を築いた千利休は、最終的にはあまりにも強大な影響力を持ったがゆえに粛清され、天正十九年七十歳で自刃。

その生涯を静かに閉じることになりました。

❚ 利休の遺した「道」の精神

千利休の人生は、一碗の茶を通して人と心を結ぶ「道」の歩みでした。

その精神は、今なお私たちが茶の湯に触れるとき、静かに息づいています。

次回は、利休が確立したわび茶の思想と、それを象徴する茶室や道具についてご紹介いたします。

用語解説

0

――

0

――

千利休

――

納屋衆

―なやしゅう―

大阪・堺を拠点とした有力商人層。港町の物流・保管業務を担いながら、文化活動にも関与し、茶の湯を支えた重要な市民階層。

応仁の乱

―おうにんのらん―

1467年―1477年。室町時代後期に起こった全国規模の内乱で、将軍継承や守護大名間の対立が原因。細川勝元と山名宗全が東西に分かれて争い、京都を戦場として大きく荒廃させた。戦乱は全国に波及し、戦国時代の幕開けとなる。約11年間続いたこの戦いは、中央政権の権威を大きく失墜させた。

大徳寺三門事件

―だいとくじさんもんじけん―

千利休が私財で再建した大徳寺三門に自身の木像を安置したとされる件。これが豊臣秀吉の怒りを買い、切腹の原因となったという説がある(異説も存在)。

0

――

0

――

0

――

0

――

0

――

0

――