10-3|茶の湯と生きる ~あとがき~|第10回 近代茶道の幕開け|大正時代~現代|茶道の歴史

- ewatanabe1952

- 2025年4月11日

- 読了時間: 3分

全10回 茶道の歴史

■ 第10回 近代茶道の幕開け [3/3] ■

大正時代 ~ 現代

❚ 茶の湯は“生き方”である

千年の時をこえて、日本人のこころに寄り添い続けてきた茶の湯。

その歴史を振り返るとき、私たちはただ道具や作法を学ぶのではなく、ひとつの“生き方”に触れているのかもしれません。

今回は、茶道の本質とこれからの可能性について、改めて思いを馳せます。

❚ 歴史をたどることは、心の軌跡を知ること

全10回にわたってお届けしてきた「茶道の歴史」は、古代の薬用茶から、武家・町人の嗜み、数寄者の美意識、そして現代に至るまで、日本茶道の変遷とその背景をひも解いてきました。

古代中国に起源をもつ「茶」が、日本に伝わり、「わび・さび」「和敬清寂」といった精神文化と結びつくことで、やがて日本独自の“茶道”として確立されます。

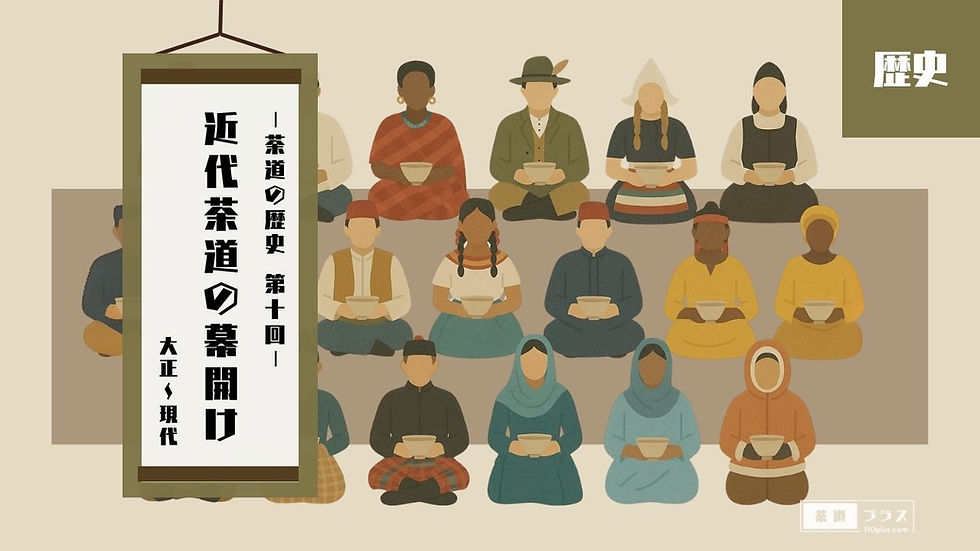

その過程では、僧侶・武士・町人・女性・実業家など、多様な立場の人々が茶の湯を支え、育ててきた歴史があります。

今日において茶道は、日本を代表する伝統文化の一つとして、国内外の多くの愛好者や研究者に受け継がれ、学ばれています。

しかし、同時にグローバル化やネット社会の急速な発展により、「一過性の情報」や「形式の模倣」が横行し、本質的な人間関係や文化の深みが見えづらくなる時代でもあります。

そのような現代だからこそ、茶道がもたらす「一期一会」の精神、目の前の一客との出会いを大切にする心、そして静けさと対話を尊ぶ時間**の価値は、これまで以上に意味をもってくるのではないでしょうか。

❚ 茶道が示す“生きる姿勢”

茶道には、「和敬清寂」に表されるように、人を敬い、和をもって交わり、自然や道具を慈しみ、心を静かに保つという、日本人の美徳と文化が凝縮されています。

これは単なる趣味ではなく、“生きる姿勢”としての文化であり、未来に向けてなお一層の意義を持つものであるといえるでしょう。

これからの茶道は、決して格式や作法に縛られるものではなく、多様性を受け入れつつ本質を守り、次世代へとつなげていく場であり続けることが求められます。

❚ 茶道は、未来への文化です

私たちは、茶の湯を通じて、過去と現在、そして未来を結ぶ心の文化に触れ、ネット社会の喧騒に対する“心の静寂”という新しい価値を見出すことができると確信しています。

本連載「茶道の歴史」をご覧いただき、誠にありがとうございました。

歴史は道具や人物の記録だけでは語りきれません。

そこに込められた“心”こそが、茶道の真の財産であり、未来に伝えるべき灯火です。

皆さまとともに、これからの茶道を見つめ続けていければ幸いです。